Was die Bewohner der Vergangenheit uns selbst verraten

Manchmal ärgert es mich richtiggehend, dass noch niemand eine Zeitmaschine erfunden hat. Vielleicht liegt der Reiz der Geschichte ja auch darin, dass wir manche Dinge niemals abschließend wissen werden, aber ich würde trotzdem liebend gerne einmal durch die Vergangenheit wandeln und erleben, wie es damals wirklich aussah, Menschen sehen, über die ich schon so viel gehört habe, einfach selbst dabei sein. Dass das nicht geht, ist vielleicht der Grund, weshalb ich mich so gerne in historischen Filmen, Computerspielen und natürlich vor allem Romanen verliere. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, vergangenen Zeiten nachzuspüren. Wir können die echten Zeugnisse der Menschen lesen, die damals gelebt, gefühlt, gelacht und gelitten haben. Deshalb stelle ich euch heute drei Quelleneditionen vor, die uns auf ganz eigene Weise eine kleine Zeitreise ins 18. Jahrhundert ermöglichen. Perücke auf, Puder ins Gesicht und los geht’s!

1. Spurensuche

Woher bekommen wir eigentlich Informationen über die Vergangenheit? Für die Zeiträume, mit denen sich die Geschichtswissenschaft befasst, vorrangig aus schriftlichen Quellen. Das können offizielle Aufzeichnungen wie Chroniken sein, Steuerbücher, Gesetzestexte, außerdem (mehr oder weniger) private Schriften wie Briefe oder Tagebucheinträge. Daraus stellen Historiker die Darstellungen zusammen, die wir als Sekundärliteratur zur Verfügung haben. Sie beschäftigt sich überblickshaft oder im Detail mit historischen Themen, Begebenheiten und Personen. So wird Geschichte grundsätzlich für jedermann zugänglich. Ich nutze solche Werke gerne, um an Fakten für meine Blogbeiträge zu kommen. Oft bieten sie auch Einblicke in die Uneinigkeit, die in der Forschung herrscht. Geschichte besteht nämlich nicht nur aus zweifelsfrei belegten Ereignissen und Daten, sondern in hohem Maß aus Deutung und Interpretation. Viele Quellen kann man aus allen möglichen Perspektiven betrachten und verschiedene Schlüsse ziehen. Auch deshalb ist Sekundärliteratur so hilfreich: Würde man ohne entsprechendes Hintergrundwissen Originalquellen lesen, könnte man oftmals ziemlich wenig damit anfangen. Ganz abgesehen davon, dass es für ungeübte Augen gar nicht so einfach ist, alte Schriften (und veraltete Sprache) zu entziffern.

Quellen nennen wir alle Texte, Gegenstände oder Tatsachen, aus denen Kenntnis der Vergangenheit gewonnen werden kann.2

Hier kommen sogenannte Quelleneditionen ins Spiel. Sie transkribieren die originalen Texte und versetzen sie in einen modernen, einfach lesbaren Zustand. Inwiefern die historische Orthographie beibehalten wird, variiert dabei und hängt auch davon ab, ob die Quelle aus einer anderen Sprache übersetzt wurde. Noch wichtiger aber ist es, dass die Herausgeber die Texte kontextualisieren. Es gibt begleitende Texte, meistens einen Fußnotenapparat und andere Anhänge, in denen Personen und Ereignisse erklärt werden, sodass man als Leser einordnen kann, worüber die Leute in der Vergangenheit mit größter Selbstverständlichkeit schrieben. Durch diese Hilfestellungen muss man kein ausgebildeter Historiker sein, um sich mit eigenen Augen auf eine Zeitreise zu begeben.

2. „Nie war es herrlicher zu leben“ – Herzog von Croÿ

Der Duc de Croÿ entstammte einer alten französischen Adelsfamilie mit deutschen Wurzeln und erhielt deshalb eine vorzügliche Erziehung. Im Alter von 18 Jahren, nachdem er bereits den königlichen Musketieren beigetreten war, begann er mit dem Schreiben eines Tagebuchs, das er bis zu seinem Tod führen sollte. Beispielsweise erzählt er 1740 von seiner Hochzeit mit Angélique d’Harcourt, „welche seit genau zwei Monaten zur Debatte stand“, ganze zwei Mal hatte er die Braut vorher getroffen. Glücklicherweise konnte er berichten, dass er sie „sehr liebgewann“ und sie „nicht ohne innere Bewegung“ verließ, wenn er wieder in den Krieg ziehen musste. Als Offizier hielt sich der Herzog auch im westlichen Deutschland auf und liefert wertvolle Beschreibungen der dort besuchten Städte und auch über den Ablauf der Kaiserkrönung Karls VII., an der er teilnahm.

Vielleicht noch spannender ist jedoch das, was er über das Leben am Hof von Ludwig XV. in Versailles zu erzählen hat. Der Herzog von Croÿ ist ein guter Beobachter und spart in seinem Tagebuch bisweilen nicht an offenen Worten:

Ich fand den Dauphin viel zu korpulent und fett geworden vor, die Dauphine schwanger und noch immer sehr wortkarg, spürbar abweisend und misstrauisch, was befürchten ließ, dass sie nach ihrer Mutter, der Königin von Spanien, geraten würde, die ganz Europa in Besorgnis versetzte. (S. 76)

Er lernte in Versailles all die schillernden Figuren kennen, die uns heute noch bekannt sind: Madame de Pompadour, die neue Mätresse des Königs, die ihm „[v]on Gestalt und Wesensart bezaubernd“ erschien. Der Denker Voltaire, dessen „Gespräch funkelte“. König Ludwig XV. höchstselbst. Abseits der geistreichen Bekanntschaften und der vielseitigen Unterhaltung am Hof lesen wir aber auch die Klagen des Herzogs, der sich bei der Mätresse und den wenigen Günstlingen des Königs anbiedern musste, um in der Hierarchie noch weiter aufzusteigen. Über die Widersprüche im Dunstkreis der Macht schreibt er:

Alles in allem versuchte ich, mich als angenehm zu erweisen, ohne falsch zu werden, was höchst heikel ist. (S. 85)

Der gebildete, kunstsinnige und umfassend interessierte Herzog war hin- und hergerissen zwischen dem Ehrgeiz, an noch höhere Ämter und Würden zu gelangen, und dem Wunsch nach einem ruhigen, philosophischen und ehrbaren Leben. Das zieht sich beinahe durch das ganze Tagebuch und macht den Feldmarschall aus dem 18. Jahrhundert zu einem sehr nahbaren Menschen. Immer wieder hinterfragt er den Sinn und den Moral der höfischen Lebensweise, in die er hineingeboren wurde und deren Privilegien er trotz allem genoss.

Später im Leben lernte der Herzog von Croÿ Madame Dubarry kennen, die Nachfolgerin der Pompadour, und außerdem die künftige Königin Marie Antoinette. Noch weitaus eindrücklicher schildert er aber die Begegnung mit dem Aufklärer Rousseau, den er unbedingt kennenlernen wollte. Die beiden Herren unterhielten sich vor allem über die Botanik, da der Herzog an einer Abhandlung über die Naturgeschichte arbeitete. Detailliert beschreibt er auch den qualvollen Tod des Königs, der 1774 den Pocken erlag, und die Hoffnungen, die alle in seinen Nachfolger, Ludwig XVI., setzten. Doch dessen fehlende Entschlusskraft, die radikalen Ideen der Aufklärung und das Hungern der Bevölkerung kündigten bereits die Revolution an, und der Herzog, der sie nicht mehr erleben sollte, stellt fest:

Mir wurde plötzlich klar, dass der Staat in die größte Krise mit unbekanntem Ausgang glitt! (S. 287)

Ihn selbst kümmerte es nicht mehr. Die letzten Wochen verbrachte er, bereits krank, mit der Unterstützung der Gebrüder Montgolfier, die an der Entwicklung ihres Heißluftballons arbeiteten. Er erlebte noch das frühlingshafte Aufblühen seines Gartens und schreibt kurz vor seinem Tod, von Schmerzen geplagt:

Ein grauenhafter Zustand beim Anblick so schöner Dinge! (S. 407)

Der Herzog von Croÿ schrieb beinahe fünfzig Jahre lang Tagebuch. Gedacht war es wohl als Chronik für seine Erben und Nachkommen. Er schrieb also eher für einen privaten Kreis. Die handschriftlichen Aufzeichnungen umfassen einundvierzig Bände. Der Herzog gibt darin Einblick in seine persönlichen Empfindungen, in die politischen Entwicklungen, das Leben bei Hof und den sich wandelnden Zeitgeist zwischen ancien régime und Revolution. Mit seiner Beobachtungsgabe und seinem differenzierten Urteilsvermögen gelingt es ihm, seine Lebenszeit umfassend und anschaulich abzubilden.

Aus etwa einem Viertel der Tagebuchbände hat Hans Pleschinski die vorliegende Edition erstellt, bei der er nach eigener Aussage „auf die Wiedergabe von Schilderungen militärischer Operationen, allzu dunkel gewordener Intrigen und von Verwaltungstätigkeiten des Herzogs“ verzichtet hat. Immer wieder sind Texte des Herausgebers eingeschoben, in denen er überblickshaft auf die politische Lage hinweist oder jüngste Entwicklungen am Hof zusammenfasst. Auch zu den erwähnten Personen werden in den Fußnoten Erklärungen geliefert. Die Schriften des Herzogs von Croÿ sind ein ganz besonderes Geschenk, denn sie bieten uns einen ausführlichen und vielschichtigen Einblick in die Welt des 18. Jahrhunderts, wie sie ein Adeliger selbst wahrnahm. Obwohl wir neben den amüsanten auch die schrecklichen Dinge geschildert bekommen, scheint immer wieder der lebensfrohe Charakter des Herzogs durch, dem man die Aussage „nie war es herrlicher zu leben“ sofort glauben möchte.

3. „Die Welt ist eine Lügnerin“ – Madame Pompadour

Mätressen, also Geliebte jenseits ihrer hochwohlgeborenen Ehefrauen, hatten die französischen Könige schon lang. Trotzdem verursachte es einen veritablen Skandal, als sich Ludwig XV. 1745 in Jeanne-Antoinette Poisson verliebte, denn die war zwar nicht mittellos, aber ganz und gar nicht adelig. Sie hatte es geschafft, die Aufmerksamkeit des Königs auf sich zu ziehen, und damit sie sich überhaupt am Hof von Versailles aufhalten konnte, erhob er sie kurzerhand zur Marquise de Pompadour. Ihr Ehemann wurde mit einer großzügigen Abfindung auf seinen Landsitz verbannt.

Die Pompadour war nicht nur ausnehmend schön, sondern auch klug, gebildet und unterhaltsam, sodass sie die wichtigste Vertraute des Königs wurde. Der Weg zu seinem Ohr führte durch ihre Gemächer, wie auch der Herzog von Croÿ nicht müde wurde, zu beklagen. So schaffte es die Favoritin, innerhalb kurzer Zeit große Macht zu erlangen. Trotzdem war das Leben am Hof auch eine Belastung, wie sie schon zwei Jahre nach ihrem Aufstieg feststellt:

Ich bin aus mancherlei Gründen traurig, und ich beginne zu erkennen, dass ich eine Torheit begangen habe, als ich an den Hof kam. Glanz, Pracht, die Wonnen dieser verzauberten Welt bezaubern micht nicht mehr […]. Die Welt ist eine Lügnerin; sie verspricht ein Glück, das zu geben sie mir nicht imstande ist. [An die Comtesse de Noailles, 1747 (S. 50)]

Trotz der Opfer, die sie für ihre Position bringen musste, widmete sie sich ihr mit all ihrer Energie und all ihrem Ehrgeiz. Zwanzig Jahre lang, deutlich länger, als die Liebesbeziehung zum König währte, blieb sie seine wichtigste Bezugsperson. Und das bedeutete Arbeit: sie hielt Audienzen ab und schrieb an manchen Tagen bis zu sechzig Briefe, von denen uns viele vorliegen. Wer immer einen Gunstbeweis brauchte, wandte sich an die Pompadour – selbst die Nonnen des Konvents Saint-Cyr, die sie baten, ihnen für ihre neue Kapelle einen Heiligenleichnam zu besorgen (!). Auch den Aufklärern, die an der berühmten Enzyklopädie arbeiteten, half sie – darüber ist in diesem Artikel zu lesen.

Die Marquise war nicht nur für die Vergnügungen des Königs (in vielfacher Hinsicht) zuständig, sie widmete sich auch ihren eigenen Projekten. Unter anderem kaufte sie das Palais d’Évreux, welches wir heute als Élysée-Palast kennen, und förderte außerdem die Porzellanmanufaktur von Sèvres. Ihre Familie profitierte von ihrer Stellung, ihr Bruder (den sie in Briefen gerne als „Bürschchen“ anredet) wurde ebenfalls zum Marquis erhoben und bekam einträgliche Ämter, etwa als Generaldirektor der königlichen Bauten. Ihr Ehrgeiz machte auch vor ihrer erst sechsjährigen Tochter nicht Halt, der sie schreibt:

Der König liebt Sie wie seine Tochter und will Sie in seine Arme schließen: er erwähnt Sie mir gegenüber oft. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass er etwas unternehmen wird, wenn es darum geht, Sie zu verheiraten. [An Alexandrine, 1750 (S. 107)]

Das Kind starb bereits im Alter von zehn Jahren, sodass aus den ambitionierten Heiratsplänen nichts wurde. Umso mehr konzentrierte sich die Marquise auf die Festigung ihrer eigenen Position. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mätressen schaffte sie es, ein recht gutes Verhältnis zur Königin zu bewahren. Nachdem das körperliche Verhältnis zum König geendet hatte, pflegte die Pompadour einen augenscheinlich viel frommeren Lebensstil, ließ sich von der Königin zur Ehrendame ernennen und kontrollierte, welche Frauen dem Monarchen zum Vergnügen zugespielt wurden.

Ein Großteil ihrer Briefe dreht sich die folgenden Jahre um den Siebenjährigen Krieg, in dem sie aktiv mitmischte (sinnbildlich für ihren Ehrgeiz steht der ihr zugeschriebene Ausspruch „Nach uns die Sintflut“) und wie selbstverständlich Briefkontakt zu Ministern, ausländischen Botschaftern und anderen Politikern hielt. Sie war eine wichtige Figur auf dem internationalen Schachbrett, und sogar die fromme Kaiserin Maria Theresia von Österreich und der preußische König Friedrich II. mussten sich damit abfinden, dass sie ein Wörtchen mitzureden hatte. Trotzdem klingen ihre Briefe bisweilen demütig und melancholisch, mehrfach äußert sie, dass der König alles sei, was sie noch glücklich mache:

Ich habe nach Größe verlangt, und nun bin ich ihrer überdrüssig. Dennoch muss ich ein fröhliches Gesicht aufsetzen, aber im Herzen trage ich den Tod. [An die Äbtissin von Chelles, 1762 (S. 290)]

Tatsächlich war ihre Konstitution schon immer schwach. Bereits kurz, nachdem sie an den Hof kam, schrieben die Höflinge über ihren schlechten Gesundheitszustand, ihre Abmagerung und ihre schlechte Gesichtsfarbe, wovon wir auf den makellosen Portraits natürlich nichts sehen. Sie gesteht einer Freundin, sich nur schlecht mit dem Altern abzufinden (man bedenke, sie ist Anfang vierzig):

Ich glaube ohnehin, dass eine schöne Frau weniger den Tod als den Verlust ihrer Jugend befürchtet. [An die Comtesse de Baschi, ca. 1762 (S. 318)]

Durch ihre Rolle im Siebenjährigen Krieg und die hohen Ausgaben für ihre Bauprojekte hatte sie am Ende ihres Lebens die Gunst des Volkes verspielt und musste zahlreiche Spottverse ertragen. Trotzdem gab sie das unsichtbare Zepter nicht aus der Hand, bis sie gesundheitlich endgültig nicht mehr konnte. Im April 1764 starb sie mit dreiundvierzig Jahren in Versailles. Eigentlich durfte sich in der Residenz des Königs kein Leichnam befinden und den Monarchen an den Tod erinnern. Dass er ihr gewährte, in ihren Gemächern zu sterben, war ein letzter Gunstbeweis an seine Freundin.

Das Lebenswerk dieser außergewöhnlichen Frau lässt sich schwerlich in wenige Worte fassen, und auch ihre Briefe weisen viele komplexe Bezüge auf. Hans Pleschinski hat sie chronologisch ediert, gespickt mit langen Passagen, in denen er die Entwicklungen erklärt. Selbst er kann nicht mehr alle angesprochenen Personen oder Begebenheiten identifizieren. Es ist jedoch auch nicht schlimm, nicht jedes Detail zu verstehen. Der Einblick in das vielseitige Schaffen und den außergewöhnlichen Esprit von Madame de Pompadour und die politischen Ränkespiele in Versailles sowie die geschliffene Sprache der Übersetzung machen die Lektüre ihrer Briefe zu einer großen Freude.

Hans Pleschinski (Hg. u. Übers.): Madame de Pompadour. Briefe, dtv, 2005.

4. „Wie glücklich ist man in unserem Stand, die Liebe eines ganzen Volkes so leicht gewinnen zu können!“ – Marie Antoinette

Dass sie besondere Erfahrungen darin sammeln würde, die Liebe ihres Volkes nachhaltig zu verlieren, wusste Marie Antoinette im Jahr 1773 natürlich noch nicht. Erst 1770 war sie nach Frankreich gekommen, um den Thronfolger zu heiraten. Über die Hintergründe dieser politischen Eheschließung und die Reise, die das junge Mädchen dafür unternehmen musste, berichte ich in in diesem Artikel. Marie Antoinette war die jüngste Tochter von Maria Theresia, der Kaiserin von Österreich, und zwischen den beiden gab es einen regen Briefwechsel. Die Kaiserin war besorgt, wie sich ihr Küken am fremden Hof von Versailles machen würde. Viele hochrangige Personen schrieben ihre Briefe in dem Wissen, dass sie nicht nur vom Empfänger gelesen wurden, und richteten sie gleich danach aus. Hier lag der Fall anders: Maria Theresia verlangte, die Briefe sofort nach Erhalt zu verbrennen, da bisweilen recht private Angelegenheiten zur Sprache kamen. Sowohl viele Originale als auch zahlreiche Abschriften sind aber in den Archiven erhalten und geben Einblick in den Austausch zwischen Mutter und Tochter.

Maria Theresia gibt Ratschläge, die in alle Lebensbereiche ausstrahlen. Marie Antoinette solle brav ihr Korsett tragen, damit sie nicht „auseinandergehe“. Außerdem wollte sie wissen, wie oft sie zur Andacht ginge und wie viele religiöse Schriften die Tochter las. Und natürlich solle sie dem König und ihrem Ehemann gehorchen und sich bloß nicht in die Staatsgeschäfte einmischen.

Die Vierzehnjährige bemühte sich redlich, all dem nachzukommen. Aber sie hatte einen schweren Stand am Hof und ließ sich aufgrund ihrer Jugend zu leicht in die Intrigen hineinziehen. Der Graf von Mercy, der österreichische Botschafter in Frankreich, berichtete der Kaiserin all seine Beobachtungen brühwarm. Bisweilen mag Marie Antoinette sich gewundert haben, woher ihre Mutter über so viele Details unterrichtet war. Oft reagiert sie etwas beleidigt:

Ich bin verzweifelt, dass Sie den Berichten glauben schenken können, dass ich an niemand mehr das Wort richte. Sie haben wohl sehr wenig Vertrauen zu mir. [MA an MT, 2. September 1771 (S. 53)]

Ein großer Streitpunkt war das Reiten. Die Ehe von Marie Antoinette war noch nicht einmal vollzogen, und man glaubte, das Reiten schade der Fruchtbarkeit. Ihrer Mutter hatte sie versprochen, allenfalls einmal ruhige Spazierritte zu unternehmen. Von Mercy erfuhr Maria Theresia natürlich, dass ihre Tochter sehr wohl an Jagdritten teilnahm, und tadelt sie entsprechend:

Es tut mir sehr leid, erfahren zu haben, dass Sie Ihr Wort nicht gehalten haben […]. Ihr Schweigen über diesen Punkt verursacht mir doppelten Kummer. [MT an MA, 9. Juni 1771 (S. 45)]

Marie Antoinette kontert, sie sei doch nur einmal bei einer Hirschjagd gewesen und gar nicht richtig mitgeritten. Der Schlagabtausch erinnert bisweilen an die typische Konversation, die Teenagermädchen mit ihren Müttern eben so führen. Nur, dass hier zwei Königreiche involviert waren.

So wurde auch die Weigerung von Marie Antoinette, ein Wort mit Madame Dubarry, der königlichen Mätresse, zu wechseln, zur Staatsaffäre. Maria Theresia war in einer moralischen Zwickmühle: Sie war fromm, in Wien ging es viel weniger frivol zu als in Versailles. Offizielle Geliebte existierten dort nicht, und so hatte sie ihre Tochter erzogen. Diese ignorierte also selbstbewusst die Geliebte ihres Schwiegervaters, was diesen sehr verägerte. Und nun verlangte die fromme Maria Theresia, dass sie mit dieser persona non grata sprach! Wieder und wieder appellierte die Kaiserin an ihre Tochter, sich doch nur ein einziges Mal zu überwinden. Sie weist auch darauf hin, dass die Position Marie Antoinettes keineswegs so gesichert war, so lange sie keine Kinder hatte:

All das macht mich zittern: ich sehe Sie mit bestimmter Gewissheit und Gleichgültigkeit mit großen Schritten Ihrem Verderben entgegengehen, zumindest sich aber verirren. Welche Schmerzen und Anstrengungen wird es Sie kosten, den Weg zurückzufinden! [MT an MA, 31. Oktober 1771 (S. 63)]

Bedenkt man das Schicksal, das Marie Antoinette im Zuge der Revolution ereilte, klingen solche Worte schon fast prophetisch. Insbesondere der fehlende Nachwuchs wurde zum drängendsten Problem, das in den Briefen besprochen wird. Maria Theresia wurde sowohl von Marie Antoinette selbst als auch von deren Leibarzt über die körperliche Befindlichkeit ihrer Tochter unterrichtet. Mit Worten wie „die Generalin hat mich wieder besucht“ gibt die Tochter Auskunft über ihre Periode, was die Mutter meist mit Enttäuschung quittiert.

1774 starb der alte Ludwig XV., und Marie Antoinette bestieg mit ihrem Gatten den Thron. Eine ebenso ehrfürchtige wie leichtsinnige Königin schreibt:

Ich fühle mehr denn je, was ich der Liebe meiner erlauchten Mutter schulde, die sich soviel Sorge und Arbeit gemacht hat, mir diese schöne Stellung zu verschaffen. Ich habe noch nie so sehr gewünscht, mich Ihnen zu Füßen legen zu können, Sie zu küssen, Ihnen mein ganzes Herz zu offenbaren und zu zeigen, wie sehr es von Achtung, Liebe und Dank erfüllt ist. [MA an MT, 14. Mai 1774 (S. 114)]

Maria Theresia, nicht nur liebende Mutter, sondern auch nüchterne Staatenlenkerin, reagiert wie immer mit Mahnungen:

Sie beide sind sehr jung und die Bürde ist groß. Ich bin darüber besorgt, ja wirklich beunruhigt. Wenn mir nicht in der gleichen Lage Ihr anbetungswürdiger Vater beigestanden wäre, hätte ich sie niemals meistern können, und ich war älter als Sie beide. [MT an MA, 18. Mai 1774 (S. 116)]

Oft geht es in den Briefen jetzt um Politik. Offiziell soll Marie Antoinette sich weiterhin nicht einmischen, aber natürlich soll sie ihren Einfluss im Sinne Österreichs geltend machen (was später den Vorwurf stärkte, Frankreich verraten zu haben). Allerdings fehlte es ihr an Geschick. Ein besonders unüberlegter Brief von Marie Antoinette nötigte sogar ihren Bruder, den Mitregenten und Kaiser Joseph II., eine mehr als harsche Ermahnung an seine Schwester zu richten:

Haben Sie sich nur einmal gefragt, mit welchem Recht Sie sich in die Angelegenheiten der Regierung und der französischen Monarchie einmengen? Welche Studien haben Sie denn gemacht? […] Sie, eine liebenswürdige Person, die den ganzen Tag nur an eitle Dinge, an ihre Toiletten und Amüsements denkt, die weder etwas Vernünftiges liest noch auch nur eine Viertelstunde im Monat einem vernünftgen Gespräch zuhört […]? [Joseph II. an MA, Juli 1775 (S. 158-159)]

Aber auch die Vergnügungen, in die sie sich mit ihren knapp zwanzig Jahren stürzt, sind Thema. Maria Theresia wird nicht müde, die Eitelkeit ihrer Tochter zu kritisieren, sie zur Zurückhaltung aufzufordern. Und das so detailliert, dass sie die neue Mode der turmhohen, reich geschmückten Frisuren kritisiert. Marie Antoinette reagiert patzig:

Es ist richtig, dass ich mich ein wenig mit meinem Putz beschäftige; und was die Federn betrifft, so trägt sie jeder, und es würde außerordentlich auffallen, keine zu tragen. Seit dem Ende der Bälle hat man die Höhe sehr verringert. [MA an MT, 17. März 1775 (S. 145)]

Der Inhalt der Briefe ändert sich, abgesehen von den politischen Bezügen, über die Jahre hinweg kaum. Zwischen den familiären Zuneigungsbekundungen bleibt das alte Muster: Maria Theresia ermahnt, Marie Antoinette rechtfertigt. Egal ob es um ihr Verhalten in der Politik, ihre verschwenderischen Vergnügungen oder um die leidige Frage nach einer Schwangerschaft geht:

Ich bin sehr beschämt und betrübt, meiner teueren Mama mitteilen zu müssen, dass seit gestern Vormittag mein Unwohlsein wiedergekommen ist. Und der Schmerz, den die Liebe meiner teueren Mama darüber empfinden wird, vermehrt noch, wenn möglich, meinen Kummer. [MA an MT, 15. Januar 1778 (S. 239)]

Wenigstens die Geburt des ersten Kindes, einer Tochter, erlebte die Kaiserin zu ihrer großen Erleichterung doch noch. Marie Antoinette war gerade 25, als Maria Theresia 1780 starb. All ihre düsteren Vorahnungen sollten sich bewahrheiten, als im Zuge der 1789 ausgebrochenen Französischen Revolution nicht nur die Monarchie abgeschafft wurde, sondern auch die mittlerweile verhasste Marie Antoinette zum Tode verurteilt wurde.

Das Wissen um dieses traurige Schicksal macht die Lektüre des Briefwechsels umso spannender. Er zeigt, wie vielschichtig die Beziehung von Mutter und Tochter war. Die Politik und das Persönliche sind nicht voneinander zu trennen. Maria Theresia bemüht sich redlich, ihrem Kind den Kopf zurecht zu rücken, gleichzeitig weiß sie insgeheim, dass sie bei der Erziehung ihrer Tochter (Marie Antoinette war das zweitjüngste ihrer sechzehn Kinder) einiges versäumt hat, was ihr nun zum Nachteil gereichte. Marie Antoinette dagegen ist hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, ihrer strengen und liebenden Mutter zu gefallen, und dem Trotz, den die ständigen Ermahnungen bei ihr hervorrufen.

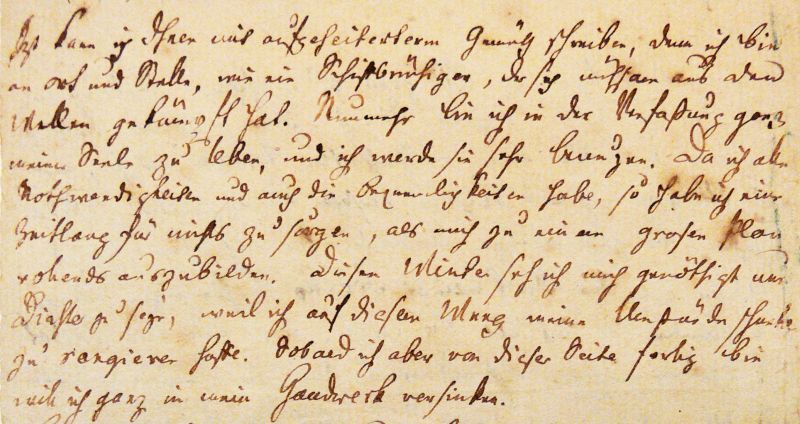

Da die Briefe meist von beiden Seiten erhalten sind, sind sie recht gut zu verstehen. Unklare Bezüge und Ereignisse werden in den Fußnoten erklärt. Auch Auszüge aus der Korrespondenz zwischen Maria Theresia und dem Botschafter Mercy, ihrem Spitzel, sind beigefügt. So erhalten wir ein gutes Bild über das Beziehungsklima am französischen Hof und zwischen Mutter und Tochter. Interessant sind auch die mitunter abgedruckten Faksimiles der handschriftlich erhaltenen Originalbriefe. Sie zeigen, wie sich die Schrift von Marie Antoinette wandelte. Als Vierzehnjährige schrieb sie noch ungelenk, mit vielen Tintenklecksen und Fehlern. Denn die Korrespondenz wurde auf Französisch geführt, was die Kultursprache der Höfe war, und Marie Antoinette beherrschte es schlichtweg noch nicht einwandfrei. Zum Ende hin war es Maria Theresia, die mit zitternden Händen schrieb oder sogar diktieren musste, denn Alter und Krankheit hinterließen ihre Spuren. Für alle, die sich für die Lebensgeschichte von Marie Antoinette interessieren, ist der Briefwechsel sozusagen Pflichtlektüre – selten kommt man der unglücklichen Königin von Frankreich so nah. Vor allem geht aus den Briefen hervor, dass sie es bei allen persönlichen Schwächen auch einfach nicht leicht hatte, woran wiederum Maria Theresia nicht ganz unschuldig war.

5. „Die Geschichte ist ein Roman, der stattgefunden hat“

– „der Roman ist Geschichte, die hätte sein können“6, schreiben Edmond und Jules de Goncourt. Wohl kaum ein Zitat könnte das, was ich mit meinem Projekt Geschichte in Geschichten aussagen will, besser in Worte fassen. Während historische Romane es uns erlauben, auf der Ebene der Fiktion an die Vergangenheit heranzutreten und sie ein Stück weit nachzuerleben, können wir uns mittels edierter Quellen auf die Spuren einer Realität begeben, die wir durch die Brille der Zeitgenossen selbst sehen. Dabei geht es überhaupt nicht darum, dass sie „die eine Wahrheit“ wiedergeben oder objektiv dokumentieren. Aber wir nähern uns der Vergangenheit durch die Menschen, für die sie die Realität war. Ihre Sorgen und Nöte, aber auch ihre Freuden und die Gedanken, die sie sich machten, werden für kurze Augenblicke greifbar. Quelleneditionen ersetzen weder moderne wissenschaftliche Darstellungen, noch müssen sie den Spaß an historischen Romanen mit ihrer künstlerischen Freiheit nehmen. Aber sie ergänzen die Möglichkeit, wie wir Geschichte erleben können, um eine wertvolle Perspektive. Bei keinem der hier vorgestellten Bücher schadet es, schon ein wenig Hintergrundwissen über das 18. Jahrhundert zu haben. Trotzdem halte ich sie alle für ziemlich zugänglich und unglaublich spannend. Denn nichts bringt mir diese längst verstorbenen und doch irgendwie vertrauten Personen so nah, wie ihre eigenen Worte es vermögen.

***

- Brief Friedrich Schillers an Christian Friedrich Schwan, geschrieben in Bauerbach, datiert auf den 8. Dezember 1782, Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. Foto von Andreas Praefcke, gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12726478, Zugriff am 21.02.2019.

- Paul Kirn, Einführung in die Geschichtswissenschaft (Sammlung Göschen Band 270), Berlin 1959 [Erstausgabe 1947], S. 29.

- Théophile Vauchelet: Herzog von Croÿ, Datenbank Joconde: Eintrag 000PE004827, gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10875854, Zugriff am 21.02.2019.

- François Boucher: La marquise de Pompadour, 1756, Alte Pinakothek München, gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=518252, Zugriff 21.02.2019.

- Louise Élisabeth Vigée Le Brun: Marie Antoinette à la rose, qwHgKqLoAQb9FQ at Google Cultural Institute, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13398897, Zugriff am 21.02.2019.

- “L’histoire est un roman qui a été; le roman est de l’histoire qui aurait pu être“, eigene Übersetzung des französischen Originalzitats bei: Edmond und Jules de Goncourt: Idées et Sensations, Paris 1866, Digitalisat unter: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9750582g, S.152.

Pingback: Schiffe versenken mit Moby Dick | Owen Chase: Tage des Grauens und der Verzweiflung * | Geschichte in Geschichten